"Nachschlag", Rocca Halle Denzlingen, 2001 (mit Johannes Hüttemann)

"meat meets meat", L6 Künstlerwerkstatt, 2008

"DSdoomsday", Galerie im Turm Donaueschingen, 2014

DSDoomsday

Der jüngste Tag in Donaueschingen

Gedanken von Stefan Tolksdorf

In diesem Treppenturm, in dieser Ausstellung mit dem ungewöhnlichen Titel "Doomsday"

befinden und bewegen wir uns unvermittelt in einem Raum zwischen Kunst, Religion und Wissenschaft.

Erlauben Sie mir also eingangs, ehe ich auf den Schöpfer dieser Arbeit näher eingehe, einen kleinen gedanklichen Diskurs.

„Wenn der jüngste Tag wird werden,

dann fallen die Sternlein auf die Erden:

Ihr Toten, ihr Toten sollt auferstehn,

ihr sollt vor das jüngste Gerichte gehn.“

schrieb einst der Dichter Clemens Brentano.

Jüngstes Gericht, jüngster Tag - was bedeutet das eigentlich?

Die Hoffnung, es möge nach der Aufhebung der Erdenschwere und der Ungerechtigkeit hienieden so etwas wie eine kausale göttliche Gerechtigkeit geben. Danach - wie auch immer vorgestellt - das "ewige Leben", ein Dasein jenseits von Zeit, Raum und Vergänglichkeit.

Laut den Religionen gibt erst der Tod dem Leben seinen Sinn und es ist durchaus nicht ketzerisch zu fragen, ob es ohne ihn und die Frage nach dem Nachher überhaupt Religionen gäbe - und damit auch die Kunst, die ihr ja über Jahrhunderte diente und die eigentlich ihr Kind ist.

Heute hat sich, das wissen wir, die Kunst von der Illustration religiöser Inhalte wie etwa dem jüngsten Tag weitestgehend gelöst.

Der Tod seinerseits wird eher als technisches Problem wahr genommen und das "Dahinter" ist kein Gegenstand der Wissenschaften (allenfalls der "christlichen Wissenschaften" - zu deren vordersten Zielen allerdings das ewige Leben zählt. Spätestens im Jahr 2050 - so behaupten Wissenschaftler - dürfte es die ersten nichtsterblichen Menschen geben.

Dann wäre der jüngste Tag obsolet.

Bereits heute aber scheinen der Tod und die Frage nach dem Jenseits aus dem öffentlichen Bewusstsein verbannt.Bis ins 18. Jahrhundert gab der Tod bzw. das Leben danach ja dem individuellen Leben erst seine Bedeutung.Dann verloren die Ideologien und Religionen jegliches Interesse an ihm und an der Frage nach dem Jenseits. Die Feier der Immanenz, Fortschrittsgläubigkeit und die Hoffnung auf die gänzliche Eliminierung des Todes traten an die Stelle der Jenseitshoffnungen.

Was genau passiert mit einem Kommunisten, einem Kapitalisten oder einer Feministin nach dem Tod?

In den Büchern von Adam Smith, Karl Marx und Simone de Beauvoir finden wir darauf keine Antwort. Die einzige Ideologie, die das Nachher noch vage einbezieht ist der Nationalismus - als Hoffnung auf ein Weiterlebens im Gedächtnis der Nation. Diese "Erinnerungskultur" fand ihren zweifelhaften Ausdruck bekanntlich vorzugsweise in Werken der Bildhauerei. Welche Inspirationskraft aber entfaltete dagegen auf demselben Feld die Vorstellung vom jüngsten Tag: Die halbplastischen Szenen auf den Tympani der grossen Kathedralen, in unserer unmittelbaren Nähe etwa am Freiburger, Berner und Strassburger Münster. Dazu die vielfältigen Zeugnisse der Malerei von der ottonischen Kunst - hier beginnt übrigens zeitlich das Thema in der europäischen Kunst - bis zur wahrscheinlich berühmtesten Darstellung an der Ostwand der Sixtinischen Kapelle des großen Michelangelo - auch eine wichtige Inspirationsquelle für den Bildhauer-Zeichner Mathias Dämpfle.

Womit wir also glücklich bei ihm angekommen wären, und bei zwei Fragen:

Was soll der "Jüngste Tag" in der Stadtbibliothek Donaueschen, und was macht ein Bildhauer-Zeichner des 21. Jahrhunderts aus diesem urchristlichen Motiv?

Erstens: Die Treppe als transitorischer Raum - in diesem Fall zwischen (gespeichertem)Wissen und (urbaner) Welt, die Situation des Auf und Abstiegs, Oben und Unten - brachte Mathias Dämpfle auf den Ideenweg. Aus vorhandenen Arbeiten wurde ein Gedankenbild

und es ist nach seinem geistigem und nach seiner materiellen Gestalt zu fragen. Zunächst: Dieser jüngste Tag ist - und das ist keine Aussage über seine künstlerische Qualität - restlos profaniert. Denn er kennt kein Gericht. Kein Pantokrator, keine himmlischen Beisitzer, keine Seelenwage, keine Höllenstrafen (denken wir an Hironnymus Bosch) - die wesentlichen Inhalte sind verkürzt auf piktogrammatische Zeichen.

Oben der Himmel - eine Behauptung. Himmelblaue Folie mit Klebestreifen an die Wand gepappt - nicht mal ein Anflug von Illusion.

Eine graue Wolke - sinnigerweise aus Beton - genügt als Hinweis, dass auch dort oben Dunkel und Schwere möglicherweise nicht völlig verschwunden sind.

Anstelle der (übrigens aus dem alten Ägypten entliehenen) Seelenwage des Erzengels Michael, zudem ein Zeichen für den Aufwärtsschwung: der Flaschenzug - gleichsam der hilfreiche Engel des Bildhauers, der hier seine ureigene Tätigkeit thematisiert. Zugleich, erzählte mir Mathias Dämpfle, habe er an die Engel gedacht, die auf Michelangelos Jüngstem Gericht die Seligen an Rosenkränzen - himmlischen Flaschenzügen - aufwärts hieven. Übrigens: das "jüngste Gericht mit dem wohl grössten materiellen Kraftaufwand!

Kommen wir also zur Auferstehung des Fleisches - eine spezifisch christliche Vorstellung.

Es fällt schwer, in dieser Wand-Installation nicht primär Ironie am Werk zu sehen, denn Dämpfle nimmt sie offenbar sehr wörtlich.

Aus zufälligen Betonresten sind - blutrot bemalt - an Schnüren baumelnde Fleischbrocken geworden. Erinnerungen auch an die wilden Märkte von Lagos - eine Quelle der Inspiration für das Künstlerpaar Mathias Dämpfle und Elisabeth Bereznicki. Darunter, in Beton gegossen und auf die Kunststeinpatte fein graviert ein Menschenpaar. Adam und Eva?

Nein, eben sie waren nicht gemeint in dem DDR-Lehrbruch der Anatomie, aus dem die motivischen Vorlagen stammen - eher Prototypen des " Sozialistischen Neuen Menschen"

Die angewinkelten Beine wirken da beinahe kokett.

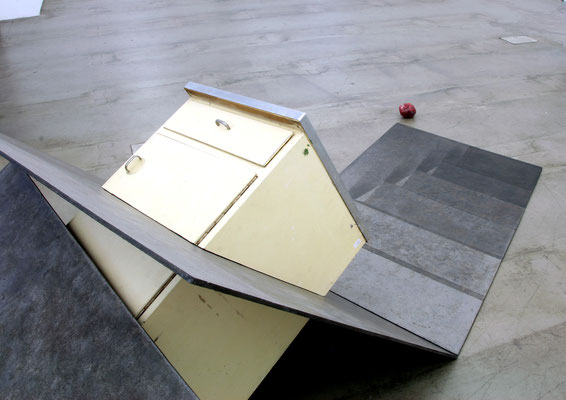

Auf dem Boden im Erdgeschoss dann der simulierte Abstieg.

Wohin? In die Hölle?

Hoffen wir nicht, dass sie ausgerechnet unter der Stadtbibliothek Donaueschingen liegt.

Fünf Platten, Granit und Beton in unterschiedlichen Grauwerten, über einander gelegt, unterfangen von Kanthölzern - darauf, mit dem Kristallbohrer eingefräst, eingraviert, die Zeichnung von Treppenstufen - die Fortsetzung des Stiegenhauses nach unten.

Mehr braucht es nicht zur Illusion, die wiederum auch keine sein will, weil sie ihre Mittel sofort enttarnt. Verzichten wir an dieser Stelle auf die Reflexion der "ewigen Höllenqualen", von denen hier ohnehin ja keine Rede ist.

Betrachten wir lieber - im Auf- und Abwärtsdrall - noch einmal die Eigenheiten dieser Kunst, einer Kunst der extremen Objektivierung, wie ich sie nennen möchte:

Der Künstler Mathias Dämpfle bewegt sich seit Jahrzehnten - mit durchaus spielerischem Impetus - an der Schnittstelle der Gattungen Zeichnung und Bildhauerei. Er liebt das perspektivische Spiel, die Augentäuschung - trompe l'euil - und betont zugleich deutlich die Eigenart seines Materials - vorzugsweise Gussbeton. Sowohl als glatt polierter Bildgrund für Gravourzeichnungen, wie auch als massiver Stein-Körper .

Daraus ergibt sich als Dämpfles Hauptstilmittel der Gegensatz - der Kontrast zwischen Leichtigkeit und Schwere, Illusion und Materialität.

Einige der Arbeiten dieses Künstlers wollen "klassisch" umrundet sein, andere, wie die hier gezeigten, funktionieren als Wandobjekte.

Die Effekte von Verblüffung und Desillusionierung sind im Werk präzise austariert.

In diesem Raum aber dürfte - selbst mit den dezenten Mitteln der Augentäuschung - der Aspekt der Entzauberung dominieren.

Dämpfles "jüngster Tag" - aufs Äusserste, Zeichenhafte reduziert - spendet weder Hoffnung, noch rührt er an unsere Ur-Angst.

Sachlich und emotionslos, womöglich auch mit einer Prise Ironie, fordert er nicht unbedingt zum Nachdenken über das Jenseits auf - zu materiell, zu sachlich und immanent ist seine Bildersprache. Liegt nicht aber im Verhältnis zum Titel nicht die grösste Provokation: Eine gewisse Dialektik und eben doch ein Hinweis darauf, die Materie nicht absolut zu setzen.

Wie ich finde, wäre ein solcher Verweis an einem Ort geistiger Arbeit wie diesem durchaus am rechten Platz.

"Was aber bleibt?" Mit dieser Frage lässt Sie der Künstler - und das ist nur redlich - notwendig allein.

Leben Sie also wohl und glücklich - bis zum "Jüngsten Tag"!

heavy - light- stories, Haus Salmegg Rheinfelden 2017

Herbert M. Hurka

heavy- light- stories II

Haus Salmegg, Rheinfelden, 15. Januar, 2017

Nach der Art und Weise, wie Matthias Dämpfte sich mit Objekt und Raum auseinandersetzt, ist es zwingend, dass die vorgefundenen Raumverhältnisse wie etwa in diesem polyphonen historischen Gebäude selbst zum Bestandteil des Kunstwerks werden. Anstatt dass die

Arbeiten nur einfach ausgestellt, präsentiert, zum Sehen gegeben werden, sind sie so arrangiert, dass .sie sich zum Gesamtbild einer alles umfassenden Rauminstallation fügen, wenngleich sich dabei mehrere Ebenen überkreuzen. Eine davon lässt sich anhand der

Besetzung der Wände beschreiben.

Nach dem Vorbild antiker Tempelfriese setzen sich verschiedene Motive von Raum zu Raum in einem assoziationsreichen Formenfluss fort. In dieser Abfolge zeigen sich, lässt man die Skulpturen erst einmal außen vor, sämtliche künstlerischen Formate, in denen Dämpfle sich artikuliert. Er interpretiert die Bildergeschichten der Friese als Vorläufer des Kinos. Demnach verbinden sich die einander folgenden und jeweils in sich abgeschlossenen Szenen zu erzählerischen Zusammenhängen. Um die Bildbedeutungen noch klarer zu machen, verfügt der Film zusätzlich über die Sprache. Dieser Tatsache wird Dämpfte gerecht, indem auch er in seine Installation sprachliche Äußerungen implementiert, wenn er zwischen die bildlichen Elemente Wörter setzt.

Allerdings, und das unterscheidet diese Installation von bedeutungstragenden Friesen und anderen Bilderfolgen, ist es eine programmatische Absicht, dass die Bedeutungen, die Geschichten, die sich aus dem Zusammenspiel all dieses heterogenen Materials entwickeln könnten, allein der Phantasie der Betrachtenden entspringen werden. Im Übrigen ist es bekannt, dass unser Gehirn automatisch Zusammenhänge gerade auch zwischen sehr verschiedenartigen Reizen herstellt. Mit etwas Geduld lässt sich das sicher genauso erleben.

Gleichzeitig drängt die lineare Ordnung, die sich auch wie eine Bilderschrift lesen lässt, in Richtung Raum. Neben explizit flächigen Objekten drängen regelmäßig gewölbte Bildobjekte aus der Fläche heraus, während in einem nächsten Stadium reliefartig ausgearbeitete Körper-darstellungen sich bereits halb verräumlichen, bis die Skulpturen sich dann im Raum endgültig verselbständigen.

In diesen zwei Bewegungsgesetzen, dem linearen und Raum greifenden, zwei- und dreidimensionalen, drückt sich ein wesentlicher Charakterzug des Werkes von Matthias Dämpfle aus: Das bewusste, um nicht zu sagen, durchtriebene Spiel mit unseren Sehgewohnheiten, nach denen wir Fläche und Räumlichkeit, Bild und Objekt genau unterscheiden wollen.

Um diese künstlerischen Strategien besser zu verstehen, ist es hilfreich, sich dem Material und den Verfahrensweisen zuzuwenden. Anders als die traditionellen Werkstoffe der Bildhauerkunst gibt sich Beton als eine Substanz ohne Eigenschaften, von vornherein als ein mit Baustellen assoziierter Stoff eher von einer abgewerteten Ästhetik. Beton ist dicht, lässt sich in beliebige Formen gießen und gut weiter verarbeiten. Was jedoch den außerordentlichen Reiz der Kunst von Matthias Dämpfte ausmacht, kommt erst nach jenem Zustand zur Geltung, in dem Bildhauer eigentlich aufhören und ihre Plastiken oder Skulpturen für vollendet erklären. Nämlich die Attraktion des Betons zeigt sich erst in der zweiten Phase,in der aus der Oberfläche eine Zeichenfläche wird.

Sowohl als Steinmetz als auch als Graveur ausgebildet, nutzt der Künstler nun beide Register und schafft aus dieser Kombination heraus ein ganz eigenes - man spricht ja heute von Alleinstellungsmerkmal - unverwechselbares Kunstformat. Matthias Dämpfte unterzieht die, ob flächig oder plastisch gegossene Rohform, einer ersten Oberflächenbehandlung, schleift sie je nach Bedarf mehr oder weniger glatt, um dann stellenweise nach einem von ihm entwickelten Verfahren mit einem Zweikomponentenkleber glasurartige Effekte zu erhalten.

Jetzt ist das Objekt soweit vorbereitet, dass der Diamantbohrer als Zeichengerät zum Einsatz kommt. Das darf man sich ganz herkömmlich vorstellen, allerdings mit dem einen Unterschied zum Zeichnen auf Papier, dass der Beton während dieses Prozesses seine Helligkeit verändert. Bei keinen oder nur wenigen Eingriffen bleibt er dunkel, und je mehr man ihn bearbeitet, desto heller wird er. Damit trägt das Material von sich aus bei, unterstützt die durch Schatten und Erhöhungen erzeugten 3D-Effekte, die auf eine, ja, raffinierte Weise den bereits existierenden skulpturalen Charakter der gegossenen Form erweitern, überbauen, wo nicht sogar dekonstruieren beziehungsweise in ein neues künstlerisches Medium

umschlagen.

Abgesehen von den amorphen Betonklumpen besteht die Installation hauptsächlich aus vier Motivreihen: Menschliche Figuren, Stühle, Wolken, Wörter. Während im ersten Raum des Parcours sich Beispiele aus allen Motivreihen verketten, fällt im zweiten die Dominanz der fliegenden Stühle auf. So leicht verstehbar die exakten Geraden der Gravuren technisch auch sein mögen, so verwirrend wirken sie gleichzeitig auf den räumlichen Sinn. Die Täuschungen sind ausgeklügelt. Obwohl man es vordergründig mit einem Objekt zu tun hat, einer etwas voluminösen Betonplatte nämlich, weist die Oberfläche die Perfektion einer technischen Zeichnung auf. Das eingravierte Bild ruft umstandslos das optische Schema eines Stuhles ab, dies aber doch in einer oft recht merkwürdigen Dreidimensionalität, erinnert vielleicht an die Resultate von Geometrie-aufgaben oder an so etwas wie Designer-Studien. Ein Gegenstand wird zur Fläche und diese zum Bildträger einer Illusion in 3D. Wie sie sich an den Wänden ausbreiten, suggerieren diese Stühle eine heliumhafte Leichtigkeit und suspendieren die Schwerkraft in gleich zweierlei Weise. Zum einen, dass Stühle schweben, zum anderen, dass Beton eindeutig ein schwerer Stoff ist, den man eher dem Boden als den Lüften zuordnet.

Eine zweite Motivgruppe bilden die Figuren. Es sind Frauen, Männer und Kinder Nackte oder bekleidete Körper in alltäglichen Posen oder stilisiert, in Sportlerhaltungen oder mit Tanzschritten. Sollten diese Figuren manch Einem wie aus der Zeit gefallen erscheinen, so liegt das daran, dass deren Auftritte und Proportionen einem Standardwerk für anatomisches Zeichnen entnommen sind. Der Autor war Gottfried Bammes, der in den 1960ern an der Hochschule fiir Künste in Dresden lehrte und den Studierenden das Körperideal des Sozialismus vermittelte. Vor diesem Hintergrund versteht sich auch die künstliche Performance dieser Figuren. Nicht zuletzt gibt dieser Anachronismus, diese historische Verfremdung, starke Impulse, aus dieser Installation erzählerische Zusammenhänge herauszufiltern. Inmitten von Figuren in Sportlerkleidung tummeln sich nackte Körper und arrangieren sich zu szenenartigen Konstellationen. Und tatsächlich finden sich im dritten Raum auch Filmstills mit Akteuren, die in bedeutungsvollen Bewegungsabläufen festgehalten sind. Dazwischen die Zooms von ihren dramatisierten Gesichtern, die wie auf heraus gewölbten Fotos präsentiert werden. Egal - wie immer die Zusammenhänge aussehen, die sich beim Betrachten einstellen mögen: Es wird immer stimmen, genauso und nicht anders, als unsere Phantasie es in diesem Augenblick will.

Wolken und Wörter. An verschiedenen Stellen erweitern Wolken bestimmte Szenen um die Dimensionen Höhe, Weite und Himmel. Am besten kommen sie jedoch zur Geltung, wo sie selbst aktiv werden wie in dieser dichten und besonders narrativen Montage, in der es Wörter regnet. Es scheint, als reagierte der Wörterregen auf die Figuren, die sich nach der Wolke strecken, als wollte sie mit den Personen sprechen - nur: gerade in dieser Szene zeigt sich, wie unkommunikativ diese sprachlichen Äußerungen sind: ob, aber, eben, wieso, doch, kaum, jetzt ... damit lässt sich nun spontan nicht so viel anfangen, obwohl sie ja im wirklichen Sprachfluss äußerst wichtig sind, weil sie als Konjunktionen sprachliche Einheiten verbinden oder als Adverbien Zeit- und Ortsverhältnisse klären. Im Spiel dieser mehr oder weniger offensichtlichen Wechselbeziehungen jedenfalls verknüpfen sie die Biider mit einem zusätzlichen Kontext. Auch an diesem Beispiel zeigt sich die Vieldeutigkeit der künstlerischen Form, denn die Wörter begegnen uns nicht im gewohnten Printmedium, sondern als Materialbilder, vergegenständlichen sich als Bild- oder Schriftobjekte, was durch ihre rauhe, naturbelassene, eben betonspezifische Oberfläche betont wird.

Wo die Figuren sich von der Wand gelöst haben, um sich in den Räumen zu verselbständigen, tun sie das in zwei Ausprägungen. Einmal zu Silhouetten geschnitten, die an die Menschenattrappen erinnern, die man früher aus Reklamezwecken vor irgendwelche Geschäften stellte, dann die prononcierter ausmodellierten Figuren, .in denen sich, als wären sie wirklich heruntergestiegen, die Reliefs von den Wänden fortsetzen.

Die Attraktion ihres Oberflächen-Finishs verdankt sich den Details, die mit traditionellen Skulptur-Techniken niemals zu erzeugen wären. Dabei entwickelt Dämpfle eine zeichnerische Virtuosität, durch die die schematisch wirkenden Grundformen der Körperbilder buchstäblich ein Gesicht, damit eine Individualität bekommen, und zwar nicht allein durch die lebendigenGesichtsausdrücke, sondern vielmehr der ganze Körpers eine Physiognomie erhält, die sich gerade in der Nacktheit am markantesten ausdrückt. Und doch: besonders da fällt das Auge auf Dämpfles Täuschungs- und Verblüffungsmanöver herein. Die Oberflächen bestehen allein aus glatten Wölbungen, so dass, was man aus der; Entfernung fiir eine plastische, abtastbare Gesichtslandschaft aus Lippen, Nase, Augen, Wangen und so weiter hält, sich beim Umkreisen der Figur in nichts auflöst, sich komplett verliert - ähnlich, als wollte man ein Hologramm berühren. Alle Plastizität fallt in sich zusammen, nichts bleibt als die geschliffene Geometrie einer gegossenen Form. Positioniert sind die Figuren so, dass sie sich durch die Türen gegenseitig ansehen, als kommunizierten sie miteinander. Dieser Dreh ist schlüssig und muss so sein, weil die gesamte Installation von ihrem subkutanen kommunikativen Ansatzgetragen wird.

Was sich bei uns mediengeschulten Betrachtern praktisch von selbst einstellt, ist die Assoziation von Schwarz-Weiß-Fotografien. In der Tat offenbart nicht nur das Gesamtbild eine große Affinität zur Fotografie. Die Mikrostrukturen wirken ebenso fotografisch, indem sie zumindest formal die Körnigkeit der Analog-Fotografie nachzuahmen scheinen und darüber hinaus die Flüchtigkeit einer Projektion suggerieren. Eine in diesem Werk, das ohnehin voller Überraschungen steckt, bemerkenswerte Wiederaufnahme, Adaption und Weiterführung des Fotorealismus der 1960er und 70er Jahre.

Dieser Hinweis leitet bereits über zu ein paar abschließenden medientheoretischen Erwägungen. Es waren vor allem Philosophen der französischen Postmodeme wie Gilles Deleuze, Paul Virilio speziell aber Jean Baudrillard, die sich mit dem Simulakrum als einem der Mediengesellschaft wesentlichen Phänomen beschäftigten. Nach Baudrillard ist die Unterscheidung zwischen Original, Kopie, Vorbild, Abbild, Realität und Imagination unmöglich geworden. Allerdings ist dabei nicht zu unterschlagen, dass Baudrillard seine Erkenntnisse bereits in 1970em gewonnen hat, also lange schon vor der globalen Digitalisierung, den Social Networks, dem Smartphone und Begriffen wie Big Data und

virtuelle Realität.

Was dieses Informations- und Bilderuniversum außer seiner Allgegenwart und Totalität charakterisiert, ist die Hochgeschwindigkeit, in der Nachrichten und Bilder produziert, in Umlauf gebracht werden und einen Zustand erzeugen, in dem alles und jedes gleichzeitig präsent ist und mit seiner Heterogenität, Uneinheitlichkeit, Zersplittertheit die Menschen an die Grenze zur Überforderung treibt. Gegen diese aberwitzigen digitalen Delirien stellt Matthias Dämpfles Werk die Zeit still und macht evident, dass Simulakra Sinnestäuschungen sind und daher niemals das letzte Wort haben dürfen. Der Immaterialität der Algorithmen, Daten und Pixel-Ereignisse widerspricht Dämpfte mit einer schier monumentalen Wucht,

gegen die er sich wohl selbst auch manchmal schützen zu müssen glaubt: In seinem Selbstbildnis als "Obstverkäufer", das ganz bescheiden erst im letzten Raum inszeniert ist, könnte man das Opfer einer Steinigung sehen, wenn die Klumpen, die ihn umgeben, nicht so schön bunt wären. Ja: "Alles so schön bunt hier" ·sang dereinst Nina Hagen mit unüberhörbarem Sarkasmus. Gemeint war die westliche Medienlandschaft. Angesichts derer darf man frei interpretieren, warum der Künstler sich verbarrikadiert hinter Mundschutz und schalldichten· Ohrenkapseln darstellt.

the same in new, Galerie Marek Kralewski 2018

Herbert M. Hurka

Schatten aus Beton

Grau und recht angefleddert steht gleich am Eingang ein Schuhpaar, das aus einemBeckett-Stück in die Galerie Kralewski gefunden haben könnte.

Allerdings handelt es sich um Abgüsse, die wie alle Exponate der Ausstellung "the same in new" aus Beton sind. Dabei fallen die Schuhe als einzige Objekte auf, die am Boden stehen, denn bis unter die Decke setzen sich Figuren und Allerweltswörter fort, die Matthias Dämpfle (Jahrgang 1961) in der linearen Abfolge eines Frieses installiert hat.

Die einzelnen Stücke tragen Titel wie "Kleine Frau", "Mittlerer Mann" oder "Junge", spielen aber im Gegensatz zu ihren lakonischen Benennungen in einem beschwingten Ballett aus Posen und Körperhaltungen zusammen.

Wenn der grobschlächtige Beton sich zu solch schwerelosen Flugnummern aufschwingt, verdankt sich das einem künstlerischen Überschuss aus unge-wöhnlichen Prozeduren. Mit dem Diamantbohrer graviert Dämpfle in die glattgeschliffenen, schematisierten Körperwölbungen seiner Rohlinge verschieden dichte Punktefelder, um Gesichter, Muskelstränge und Kleidungsstücke einzuzeichnen.

Was die Attraktion dieser Skulpturen ausmacht, ist der verblüffende Widerspruch zwischen glatten Oberflächen und der dreidimensionalen Suggestion, die mit der Feinkömigkeit von Schwarzweißfotos die Immaterialität von Hologrammen vortäuscht.

Und wenn die Figuren sich bei genauerem Hinsehen noch als Hohlformen herausstellen, weiß man, dass selbst Schatten aus Beton sein können.

Badische Zeitung

Matthias Dämpfle

Matthias Dämpfle